顧問專欄

熱門關鍵字:

「碳盤查」有 20 個結果

2025-12-31

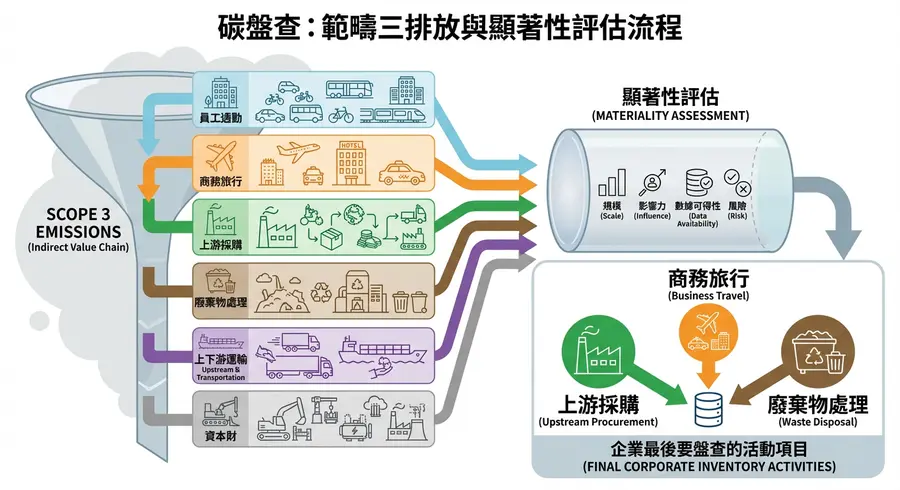

碳盤查「顯著性評估」如何做?企業永續發展的關鍵指南

當企業開始準備碳盤查時,多數承辦人第一反應往往是:蒐集資料、建表、計算。然而真正決定盤查品質與效率的不是「蒐集多少資料」,而是「找出哪些排放源值得蒐集」。這項步驟,被稱為碳盤查的顯著性評估(Significance Assessment)。

顯著性評估可視為整個盤查的方向盤,協助企業辨識高排放、高風險、高關注的核心活動,使後續資料蒐集更聚焦,也避免不必要的時間與人力投入。本文將帶你理解顯著性評估的目的、指標、操作方式,透過系統快速完成鑑別並串接到後續盤查流程。

2025-12-03

食品餐飲 ESG 推廣協會攜手永訊智庫:ISO 14064 碳盤查「即戰力」養成,助食品業從零到一實作出專屬清冊

隨著消費者對「綠色餐飲」的關注度提升,以及供應鏈對 ESG 的要求日益嚴格,「永續」已不再只是光鮮亮麗的口號,而是食品餐飲業未來將面對的生存課題。然而,在轉型的路上,單打獨鬥不如攜手同行。這次,食品餐飲 ESG 推廣協會(下稱協會)為了將這份信念轉化為具體的「數據」與「競爭力」,特別與永訊智庫攜手合作,在2025年11月20、27日邀請專業講師替協會成員舉辦兩場次 ISO 14064-1 碳盤查實務課程。這不僅是一場講座,更是協助食品業的中小企業從「想做」跨越到「會做」的關鍵一步,同時貫徹協會的成立宗旨:「每一個餐飲品牌都能透過永續行動,為環境、社會與企業創造更長遠的價值」。

2025-10-15

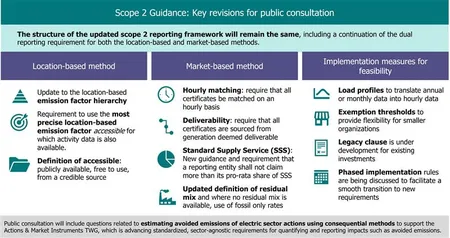

GHG Protocol 2025年9月更新|範疇二修訂對企業電力盤查的三大啟示

GHG Protocol 宣布啟動範疇二(Scope 2)指引修訂,導入「逐時匹配」與「可交付性」原則,未來企業的電力排放計算將更嚴謹、更透明。本文從修訂背景、主要差異與應對策略三方面,解析這場全球電力盤查變革的關鍵影響。

2025-08-13

溫室氣體盤查 X 數位轉型實戰課程,最高補助十萬!協助提升碳盤查效率

經濟部補助中小企業數位轉型,永訊智庫「碳盤查數位化實戰:企業碳盤查效率升級指南」課程,符合「 30 人以下數位轉型培力課程補助方案」! 符合資格者補助上限每人 1 萬元,每一家申請上限補助 10 萬元。

2025-07-30

企業碳盤查選哪一套?ISO 14064 vs GHG Protocol 解析與使用建議

企業準備開始溫室氣體盤查,卻發現有兩套主流國際準則:ISO 14064 與 GHG Protocol。哪個才是台灣法規要求的標準?哪個又更適合內部碳管理與永續報告書揭露?如果你是負責盤查或撰寫永續報告書的承辦人,這篇文章將一次釐清兩者的差異、搭配使用方式與最新IFRS S2趨勢,幫助你不僅符合法規,還能強化國際溝通與減碳行動策略。

2025-07-23

四類行業還不清楚如何盤查嗎?環境部全新試算工具、碳盤查指引出爐!主要有哪些幫助?重點全整理

環境部承接今年三月擴大碳盤查公告的政策方向,於 7 月 14 日進一步發佈四種行業的溫室氣體盤查指引,涵蓋服務業、運輸業、醫療機構與大專校院;此外也提出了碳排放量的試算工具,協助事業初步計算碳排放量。這項更新對受納管的事業來說可以說是一大福音,大幅降低了執行盤查作業所需的行政成本。本文將帶您一同揭曉該資訊的所有細節。

2025-06-25

2025企業碳策略新趨勢:內部碳定價助攻減碳與競爭力雙贏

隨著全球對氣候變遷的重視日益增加,企業面臨的不僅是外部壓力,更需從內部進行變革。內部碳定價作為企業進行可持續發展的重要工具,能夠幫助企業在制定策略時考量碳排放的成本,從而推動低碳經濟的轉型。儘管優勢明顯,企業在實施過程中卻面臨著一系列挑戰,包括內部抵抗、資源配置及市場波動等問題。本文將深入探討內部碳定價如何促使企業在綠色轉型中取得成功,並提供具體的策略和建議,助您理解如何在複雜的環境中找到平衡,實現真正的可持續發展。

2025-04-30

從川普退出巴黎協定,到臺灣定錨 2050 淨零,企業供應鏈減碳的新著力點是?!

2025 年初,川普聲稱將再次退出《巴黎協定》,看似削弱全球氣候治理共識,事實上,ESG 早已成為國際頂尖企業的經營文化。而臺灣也在此時定錨未來 —— 賴清德總統於「國家氣候變遷對策委員會」舉辦的會議中明言,臺灣 2050 淨零目標不會隨國際政局動搖。

更值得關注的是,環境部預計於 2025 年中,正式公告碳封存規範,這將會是企業供應鏈減碳與範疇三管理的轉捩點。本文為您解析企業應該如何掌握這場轉型良機!

- 1

- 2